今回は、この「運動を長く続ける能力:全身持久力」について考えてみましょう。

全身持久力とは

持久力とは、粘り強さのことで、疲労に耐えながら運動を続ける能力を意味します。持久力は、「全身持久力」と「筋持久力」の大きく2つに分類されます。持久走などで長時間運動を続けると体が疲労して「ゼーゼーハーハー」と呼吸が苦しくなるように、体全体の筋肉や心肺機能など全身を使った運動を長く続ける能力のことを「全身持久力」と言います。それに対して、重いものを長時間持ち続けると、呼吸は苦しくなりませんが、筋肉が疲労してきます。この時のように、筋肉自体を長時間働かせる能力のことを「筋持久力」と言います。

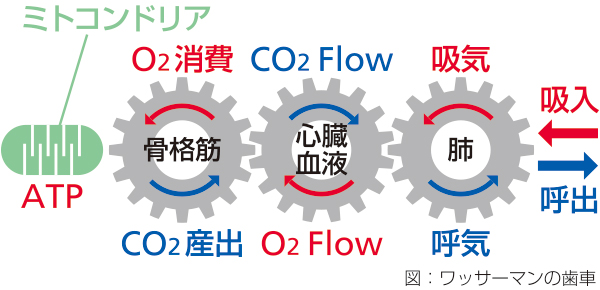

全身持久力には心肺機能の高さが大きく関わっており、「最大酸素摂取量」という指標によって評価されます。体を動かすためのエネルギー(ATP)はミトコンドリアという細胞によって作り出されます。ATPを作り出すには酸素が必要であり、歯車のように呼吸によって体に取り込まれます。呼吸によって取り込まれた酸素は、肺から心臓へ、心臓から全身へと送られます。長い時間体を動かし続けるためにはこの歯車を円滑に回し続けることが必要で、全身持久力とは、運動強度が高くなったり運動時間が長くなったりしても、体内に酸素を取り入れ、利用することができる能力と言うことができます。

全身持久力を高める必要性

全身持久力にしても筋持久力にしても、持久力を高めるということは、言い換えれば疲労に耐えられる体を作るということです。全身持久力においては、長距離走のように長い時間一定のペースで続ける運動だけではなく、「動く」と「止まる」を繰り返す瞬発系のスポーツでも必要な要素です。

テニスを例にすると、1回のプレーは10秒以内で終わるため、瞬発的な力の発揮が求められますが、長い時には1時間以上(競技レベルによってはそれ以上)プレーを続けなければいけません。全身持久力がなければゲーム中に疲労してしまい、プレーの間に回復できなくなってしまいます。

全身持久力は基礎体力を構成する重要な体力要素の一つであり、トレーニングの中でしっかりと取り組んでいく必要がありますが、それぞれの競技の特性に応じて高めていくことが重要です。

全身持久力を高める

全身持久力のトレーニングには、ジョギングやサイクリング、水泳など、全身を使う運動が適していますが、その方法については、ただ長い時間、長い距離を走れば良いというわけではありません。

全身持久力のトレーニングには、持続トレーニングやインターバルトレーニングなどの方法が用いられます。

ジョギングやサイクリングなど、強度が比較的軽い運動を一定の

ペースで長く続けて行う方法

・インターバルトレーニング

負荷が高い運動と負荷が軽い運動を交互に行い、運動のペースに

緩急をつけて行うトレーニング方法

スポーツによっては、長い時間一定のペースで動き続けるのではなく、試合の中で短い距離のダッシュや急激な方向転換、素早い動き出しなど瞬発的な動きを繰り返す種目もあります。持久力のトレーニングとして持続トレーニングばかりに取り組んだ結果、試合後半になって呼吸は楽だけど、体が重くて動かないという状況にならないように、競技特性や目的に応じてトレーニングを行いましょう。

トレーニングの強度

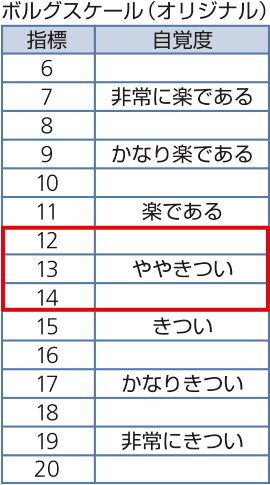

全身持久力の評価やトレーニング強度は、最大酸素摂取量や心拍数によって把握する方法が用いられますが、専門的な設備や知識がないと正確には測定できなかったり、心拍数はその日の体調やストレス、気温によって影響を受けることもあります。そこで、ボルグスケールに代表される「主観的運動強度(RPE)」を用いて、選手に対して主観的にトレーニング強度を確認する方法もあります。

これは、その人が思ったキツさや辛さを大体の数値で表すことができる指標で、簡易的に行うことができるという利点の他にも、その数値を記録していくことで運動強度がどのように変化したのかをまとめやすくなります。

体力の基盤を作る冬季トレーニングは、自分の体の感覚と向き合いながら無理のないように取り組みましょう。